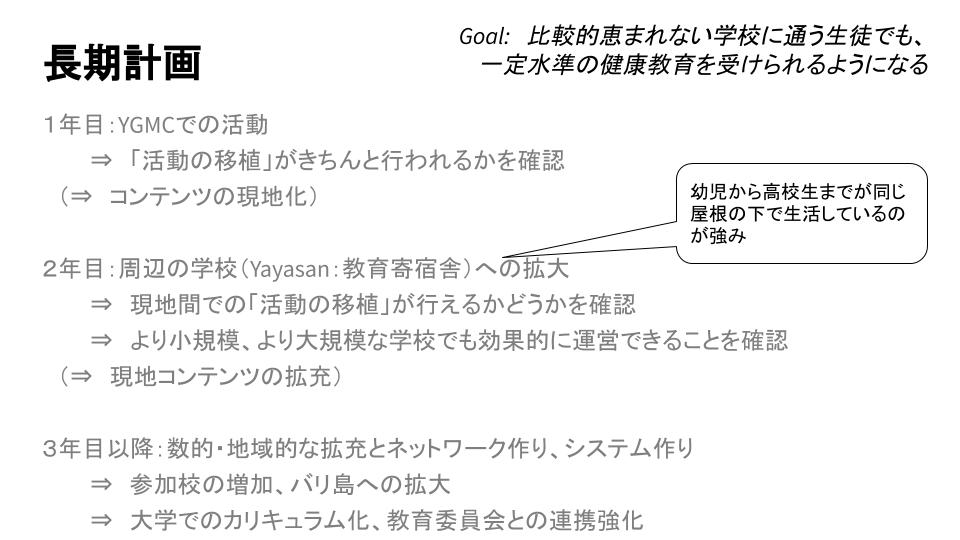

当団体がJICAからの受託事業として行っているインドネシア事業も、今年度はこれが最後の渡航となります。今回の渡航の成果をアップします。

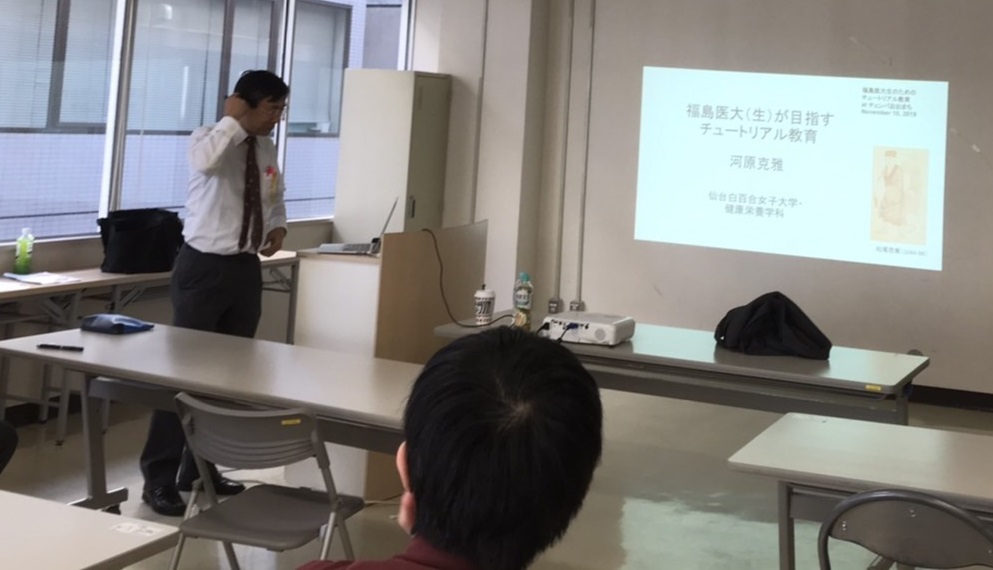

今回もインドネシア側が主体となってPOMk活動を実施できているかどうかのチェックはもちろん、これまでとは違うコンテンツも行いました。また、今後の活動を視野に入れて新しい地域を視察するなどの取り組みも行っています。まず、JICAのスタッフさんや外部有識者の方々をロンボク島現地にお招きし、取り組みを見ていただいたのでそのご紹介を。

まず次年度以降POMk活動への参加を予定している寄宿学校(プサントレン)の、Yayasan Darul Muhajirinにお邪魔しました。以前の報告でもご紹介しましたね(筆者はここにくるの3回目かな)。ここはプラヤ市内で、YGMC校から数キロメートルのところにあります。生徒数もYGMC校に比べると大分多いです。

引き続き車を西に走らせます。今度は西ロンボク県の寄宿学校、Yayasan Asshohwahに着きました。幹線道路から細い道をしばらく行った、のどかなところにある学校なのですが、学校総出でお出迎えです!

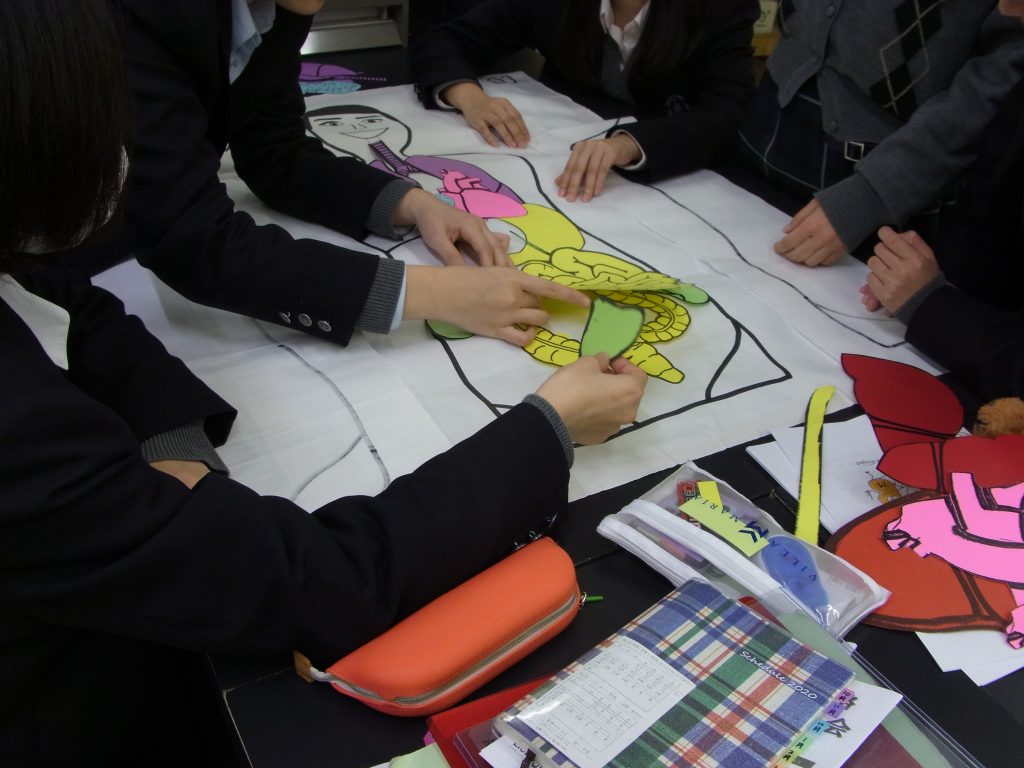

翌日はいつものYGMC校でPOMk活動の実演です。今回は臓器パズルの復習。前回と違ってそれぞれの臓器にいくつかのサイズを用意します。

インドネシアではまだまだ先生の権威や信頼度は高くて、親御さんたちは「先生が言うんだからこれこれしなさい」って言って子供に言い聞かせるそうです笑

ところで、今回の渡航ではバリ島にも滞在しました。次年度以降、バリ島の国立ウダヤナ大学とも協働してPOMk活動を広げる予定です。今後のプランを相談しにウダヤナ大学を訪問しました。

ロンボク島でも提携大学を増やします。ここは割と新しい大学のQamarul Huda大学。看護学科があったりします。

さて、今回のメインイベントともいえるYGMC校での授業。まずは例によってダンスでお出迎え。これをどうしてもやらないと校長先生(写真左)の気が済まない笑

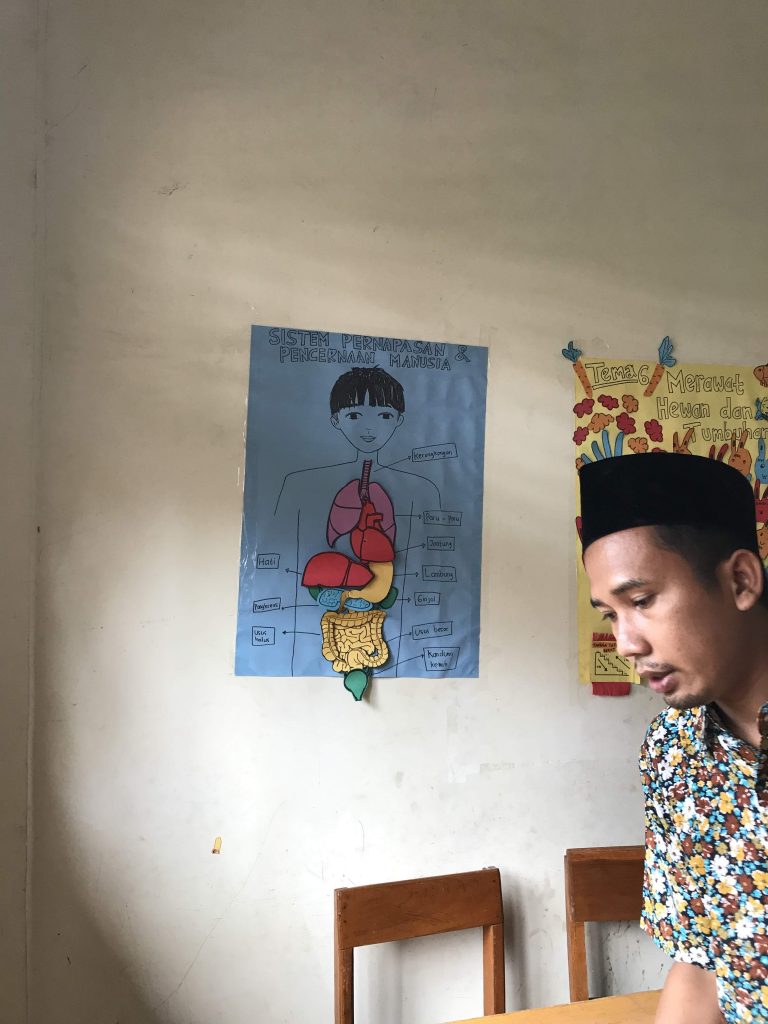

実際の授業をする教室に移動すると、こんなものが。彼ら自身が自分たちでPOMk活動を継続していることの証拠です。エライっ!心なしか似顔絵に力が入っていますね。

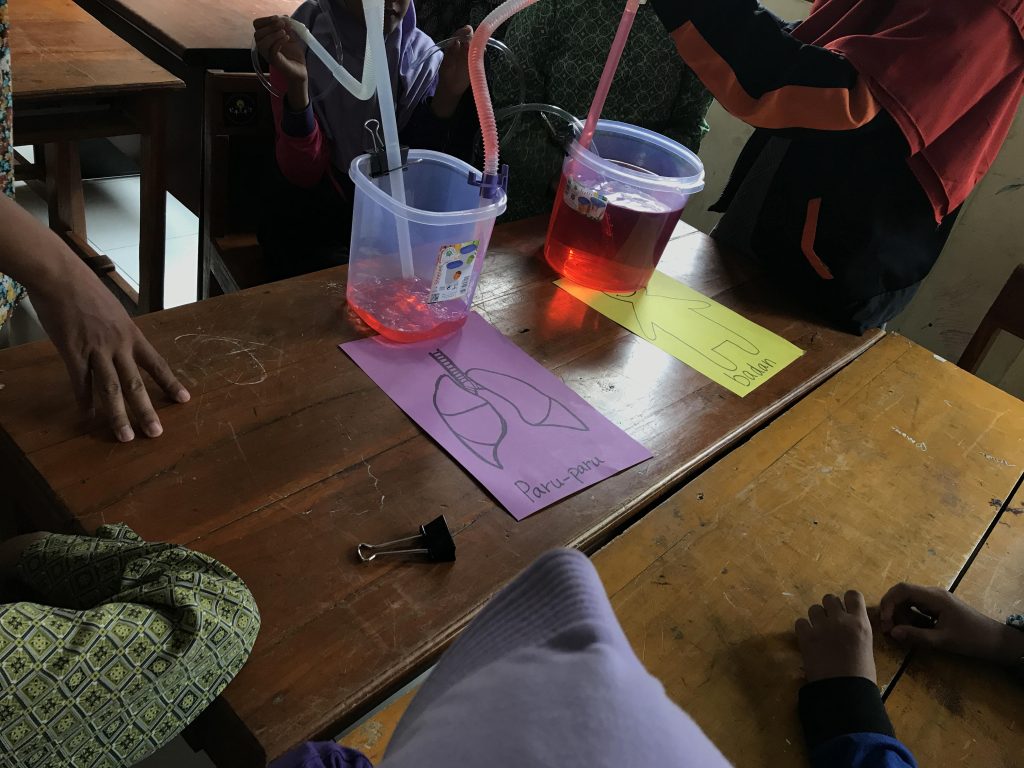

今回は血液循環の勉強をします。

肺と全身に見立てた容器を用意します。灯油ポンプは心臓の代わり。どっちが右心でどっちが左心でしょう?

色のついた水は血液をイメージしています。食紅で水に色を付けました。

ポンプを握って、血液を運搬します。心臓役は疲れる!!

でもその疲れるくらいの運動量をいつも心臓は働いているのです。実はこの色水の量は、1分間に心臓が送り出す血液の量とおなじくらい。だから1分以内に水を運べなかったら、自分の心臓に負けてる、っていうことになります笑

その後、先生たちと反省会をします。

今回の渡航では新しいタイプの授業も成功したし、いろいろな大学や寄宿学校との協力体制を構築できたという意味では、収穫の多い渡航だったと思います。

次年度以降に間違いなく生きてくると思いますので、今後が楽しみです。と同時に、それを支える体制づくりがますます必要になりそうです。これをご覧の方で、話を聞いてみたい、と感じる方がいらしたらご連絡くださいね。